本网讯(通讯员 易凯 闫鹿 王媛 )近日,我校生命科学与技术学院刘磊磊副教授课题组在国际一流杂志International Journal of Biological Macromolecules(中科院一区,影响因子8.2)在线发表了“Contribution of the transcription factor SfGATAe to Bt Cry toxin resistance in Spodoptera frugiperda through reduction of ABCC2 expression”的研究论文。该团队利用DAP-seq等技术阐明了转录因子SfGATAe对毒素受体基因SfABCC2表达的调控机制,并全面诠释了这种转录调控机制对草地贪夜蛾Bt抗性产生的重要影响。这项研究为探索SfGATAe在抗性机制中的作用,并为开发以SfGATAe为靶点的生物农药奠定了重要理论基础。

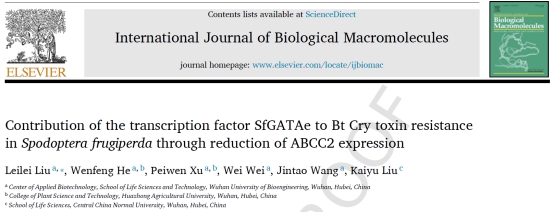

据悉,2019年1月草地贪夜蛾入侵我国,也是联合国粮农组织全球预警的迁飞性重大害虫。靶标害虫对毒素产生抗性是制约转Bt作物长期有效种植和Bt毒素持续使用的重要因素之一。ABCC2转运蛋白属于多次跨膜蛋白(图1),其不同情况的突变能引起机体对Bt毒素不同程度的抗性,SfABCC2转运蛋白介导的草地贪夜蛾对Bt毒素抗性研究具有重要的意义。而鳞翅目昆虫中特异性毒素受体的转录水平调控与昆虫Bt抗性关系知之甚少,GATA转录因子属于锌指蛋白家族,包含位于 NH2 末端区域的转录激活域、两个高度保守的锌指区域、一个核定位信号序列和一个未知功能的 COOH 末端域(图1), GATAe 通过调节中肠组织特异性基因的表达,参与中肠干细胞的发育和分化。

图1草地贪夜蛾卵巢细胞系中的亚细胞定位分析

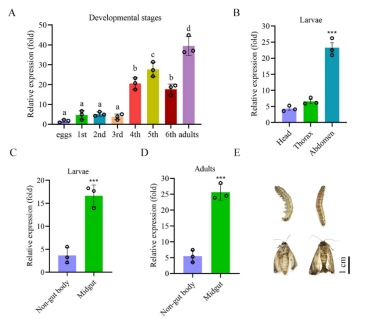

该研究团队运用了DAP-seq技术,以高通量、高分辨率的方式鉴定了SfGATAe的直接转录结合位点。该研究共识别出了19,740个结合峰,其中1,507个位点位于SfGATAe的启动子上。该研究通过构建一系列截短载体,并利用双荧光素报告系统评估了每个构建对报告基因的驱动能力,并成功鉴定了调控元件的关键区域(图2)。通过酵母单杂交实验、DNA pull down和定点突变等实验,确定了转录因子SfGATAe在ABCC2靶基因中的核心控制位点。

图2 SfGATAe 与ABCC2受体启动子结合关键区域鉴定

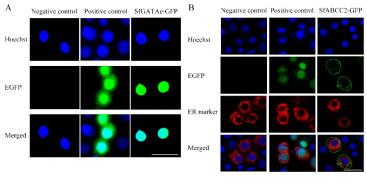

转录因子SfGATAe在草地贪夜蛾时空表达分析表明,SfGATAe的在中肠表达水平都显著高于非中肠器官(图3),中肠中SfGATAe的增强表达可能表明其参与调节昆虫代谢或解毒过程,尤其在调控Cry1Ac毒素受体ABCC2方面的重要作用。

图3 SfGATAe在草地贪夜蛾不同发育阶段和各部位时空表达模式

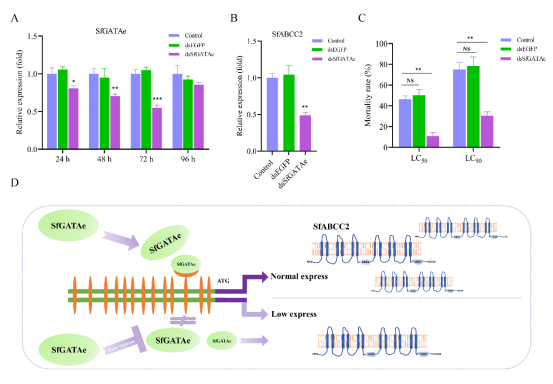

SfGATAe表达水平降低导致SfABCC2受体表达减少(图4),进而导致幼虫对Cry1Ac毒素的敏感性降低。SfGATAe与SfABCC2基因启动子内的关键结合位点的结合调节了SfABCC2蛋白的表达。SfGATAe在肠道内表现出高水平表达,敲降SfGATAe表达,幼虫体内SfABCC2的表达降低。该研究加强了对鳞翅目害虫中ABCC2的后转录调控的理解,为进一步探索SfGATAe在调控Cry1Ac和其他杀虫剂抗性机制中的功能奠定基础。

图4 抑制SfGATAe表达量减少ABCC2表达水平导致草地贪夜蛾对Bt抗性

该研究历时四年(2020-2024年),武汉生物工程学院为论文第一作者单位,刘磊磊副教授为论文通讯作者兼第一作者,其名下研究生何文峰和徐培文参与主要工作,魏巍副教授和王金涛博士作出重要贡献。该团队多年坚持通过科研实践反哺教学、通过科研训练孵化国家级、省部生物竞赛和创新项目10余项;课题组诸多学子已进入全国双一流高校深造学习。该团队多年在草地贪夜蛾展开深入研究,已申请3项国家发明专利和1项实用新型专利。该研究得到国家自然科学金(32102289)、湖北省自然科学基金(2020CFB145)、湖北省教育厅科学技术研究项目(B2021289)和我校多项校级项目的支持。

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813024022645