——专访我校全国大学生生命科学竞赛获奖师生团队

晨光新闻网讯(记者 任丽琼 摄影 肖亚慧)在刚刚结束的第一届全国大学生生命科学竞赛决赛中,由生命科学与技术学院郭晓红副教授指导,朱杰、蔡鑫磊学生团队的《激活AMPK对舌癌细胞紧密连接结构与功能的影响》;由生命科学与技术学院徐飞副教授、赵华燕副研究员共同指导,金炎冬、吴义恒学生团队的《AT2G15020和AT1G56600基因在HCN诱导盐胁迫抗性中的功能分析》,均获得一等奖。本次决赛仅有3所高校获得两项一等奖,武生院是其中之一。同时,我校也是全国唯一获得一等奖的民办高校。11月7日,晨光新闻网记者对两个师生团队进行了专访。

恒心为灯,照亮科研梦想之路

“我们院历来重视对本科生科研能力的训练,收到比赛通知后,就立即发动全院同学参赛。这次比赛注重过程考核,暑假里,朱杰等多名同学放弃休息,选择了在科研楼里坚守。”郭晓红说,“说真心话,我特别敬佩他们这群学生,从6月开始到10月10日,他们每一天都要通过网络上传全程工作实验记录、实验进展、实验分析数据、实验结果等。仅持之以恒这一点,就非常令人敬佩。”

2014级钱学森实验班学生朱杰是《激活AMPK对舌癌细胞紧密连接结构与功能的影响》项目的队长,作为队长,他主动承担了数据上传工作。7月中旬的一天,准备好相关上传实验数据资料后,实在太累的朱杰“眯了一小会”。“我从梦中惊醒,一看表已经是凌晨12点零几分了,还没上传前一天的实验进展和相关数据,怎么办?”朱杰睡意全无,甚至有些绝望,“过程评分占30%,怎么弥补?还要不要继续?”

“当然要继续。”朱杰坚定地告诉自己,“‘放弃’对科研学子而言是个可耻的词”。第二天,朱杰上传了两天的实验进展和相关数据,并注明了前一天未上传的原因。“同样的错误绝不能犯两次。”朱杰告诫自己。

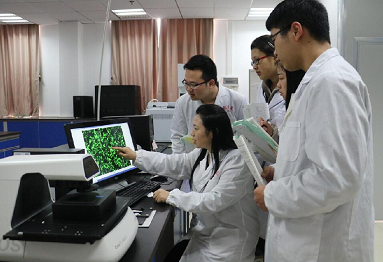

图为郭晓红副教授(左二)指导学生进行免疫荧光结果分析。

“出错、卡壳、走进死胡同是科研人的家常便饭,科研本身就是反复论证的过程。”赵华燕表示,“鼓励学生参加全国性学科竞赛,获得名次是其次,以赛促学是内核。此次大赛注重过程考查,这不仅提升了大学生的科研能力,锻炼了他们的科研思维,同时还塑造了科研精神,对学生的提升是全方位的。”

9月对徐飞、赵华燕师生团队而言是“忙得飞起来的一个月”。“眼看着截止日期临近,但我们得出的实验数据和此前的推测结果产生了较大的差异,必须进行大量的实验,再次验证。”《AT2G15020和AT1G56600基因在HCN诱导盐胁迫抗性中的功能分析》项目队长、2015级生物工程专业学生金炎冬说。

“碱土和碱化土壤的形成,大部分与土壤中碳酸盐的积累有关,在许多严重的盐碱土壤地区,植物几乎不能生存。”金炎冬和吴义恒说起自己的项目构思来滔滔不绝,“虽然构思清晰,但实验起来仍是摸着石头过河,很多时候都看不见前面的路。我们也跟着项目一起成长,这是一个艰难的过程,很可能面临在大赛规定时间内完不成项目结题的窘境。”

图为赵华燕副研究员(中)指导金炎冬(左)、吴义恒(右)做烟草瞬时表达实验。

“有没有想过放弃?”记者问。金炎冬淡然一笑:“做这方面探索不是为了比赛,而是想通过科学研究,提高植物盐胁迫抗性,为改善生态环境提供一种解决方案,为我们国家的生态文明建设做一点贡献。”

“有没有想过放弃?”记者将同样的问题抛给了朱杰团队。“没有。”朱杰和蔡鑫磊不假思索地回答说,“越是遇到困难,越是想搞清楚原因,我俩都是对于答案特别执拗的人。”

“最痛苦的不是遇到困难,而是找不出出错的原因。”2015级生物工程专业学生蔡鑫磊对暑假里“培养箱污染事件”记忆犹新,“当时培养箱内所有样品都受到了严重污染,在郭晓红老师的指导下,我们做了大量排查工作,还查阅各类文献资料,仍搞不清楚原因,急得都上火了。”尽管最后查清楚是由于极端天气造成的偶发现象,但这次污染事件对他们的科研进展造成了不小的影响,“只能加班加点补进度”。

“常见的竞赛往往较重视结果,但这次大赛更重视过程评价。这种比赛形式能真实评价大学生科研素养和水平高低。”目前正在英国Sussex University开展有关科研工作的徐飞在接受记者采访时表示,“正是因为有扎实的过程积累和对科研认真严谨的精神,团队学生在决赛答辩环节显得从容淡定,游刃有余。他们是完全凭借自己的实力获奖!”

导师护航,温暖撒满育人之路

暑假期间,徐飞每天都会抽时间与团队学生聊一聊参赛项目进展情况,“暑假是高校的‘淡季’,加上天气炎热,学生很容易产生情绪波动,我和他们聊一聊,一是敦促他们,二是给他们解疑答惑,三是为他们加油鼓劲。”

“徐飞老师问得特别细,发现问题就立即与我们探讨,有时还现场教学。他的认真感染着我们,我们哪好意思打退堂鼓。”金炎冬的队友、2015级生物工程专业学生吴义恒说。

“郭晓红老师与我们是亦师亦友的关系,她的办公室门永远敞开着,我们一旦遇到任何问题,都能第一时间找她请教,她无论多忙都会放下手中的事,为我们解答。”朱杰从大三开始就进入郭晓红的课题组担任科研助手工作,“遇到比较棘手的问题,郭老师会站在一旁指导,但她从不会代替我们进行实验操作,也不会直接告诉我们答案。哪怕我们在探索的过程中,会额外消耗掉不少实验耗材。”

“在我们生科院,学生经过申请进入教师的课题组锻炼,已成为风气。这些同学们都非常刻苦,连课余时间和节假日也泡在实验室里。”“楚天学者”李毅教授介绍,“生科院每年能进入科研楼各个实验室实践的大三学生,占该年级学生总数的25%以上,还有少量的低年级学生。”

“在科研楼里担任老师们的科研助手是一件超幸福的事情,除了自己的导师外,其他老师也是有问必答。除了科研上的指导,老师们在生活上也都特别关心我们。今年夏天天气炎热,李毅教授多次自掏腰包购买西瓜挨个实验室发,给我们解暑。”2015级生物工程专业学生吴义恒表示吃在嘴里甜在心里。今年中秋节,“留守”在科研楼的蔡鑫磊还收到了郭晓红送来的月饼。

训练科研能力的首要任务是提高学生的动手能力,为此,导师们都使出了浑身解数。今年暑假,赵华燕不仅把金炎冬等同学送到武汉植物园进行科研训练,还自掏腰包在附近为他们租好房子,每月为他们发放用餐补助。“我们去了之后才知道赵老师把房子都给我们租好了。”金炎冬他们特别感动,要还钱给赵华燕,“赵老师生气极了,说我们还是学生,不需要我们还。我们将来有出息,为国家做贡献,就是对她最好的报答。”