艺术学院 动画设计教研室

艺术学院动画设计教研室自2010年成立以来,秉持“艺术赋能技术、产教融合创新” 理念,以培养高素质应用型动画人才为核心。教研室团队齐心协力深耕教学、课程建设等领域,形成特色育人体系,多次获校级表彰,为学校动画专业发展奠定坚实基础。

动画设计教研室成员

一、深耕教学研究,以科研赋能教学质量提升

教研室以教学研究为核心驱动力,构建“科研—教学—实践”联动机制。

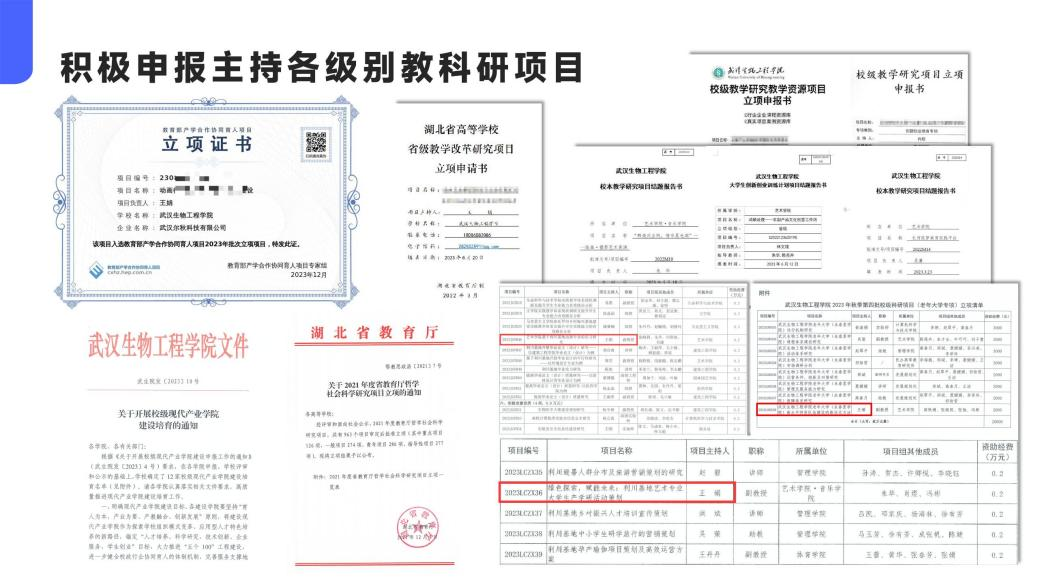

1.聚焦教研课题,破解教学痛点

近五年团队主持或参与省校级课题10余项。王娟主任牵头《动画行业案例实战教学基地建设》(教育部产学合作项目,编号230805295303507),创新 “案例驱动+实战训练” 模式;主持省教育厅课题《动画专业课程美育思政教学的融合探索与实践》(21G122),推动思政与教学融合;另主持校级课题5项。团队发表教改论文15篇,其中1篇被EI、SCOPUS收录,为课程优化提供理论支撑。

各类教科研项目申报

2.推动科研转化,丰富教学资源

教研室成员及指导学生获外观设计专利若干,编写《游戏原画设计》《动画场景设计》等3部教材(华中科技大学出版社出版),纳入核心课程;依托教育部项目建成 “动画行业案例库”,收录200余例行业案例,覆盖三维建模等领域。

教研室成员及指导学生获得专利

教研室成员专业课程教材

3.以赛促研,激发创新活力

积极组织师生参与各类教学竞赛与学术交流活动。每年积极参与校级教学竞赛,团队教师获奖若干;指导学生获国家级奖项5项、省级12项,其中,作品《毒品的自述》获湖北省禁毒宣传动画二等奖,实现了 “以赛促学、以赛促研” 的良性循环。

教研室以赛促教成果1

教研室以赛促教成果2

二、优化课程建设,构建“技术+艺术+实践” 三维体系

教研室紧扣产业趋势,动态优化课程,“两库” 建设与AI教学融合成效突出。

1.完善课程架构,覆盖核心能力

构建“3+1” 课程群(基础+技术+艺术+实践),设12门主干课,新增《人工智能与艺术》等前沿构建“3+1” 课程群体系(基础知识模块、技术技能模块、艺术素养模块+综合实践模块),核心课程涵盖动画造型、3DMAX、游戏原画设计、影视后期制作等12门专业主干课,同时增设《人工智能与艺术》《虚幻引擎》《数字雕刻工艺》等前沿课程,满足行业对 “技术型艺术人才” 的需求。

2.推进“两库” 建设,强化实战教学

联合武汉尔秋科技建成“行业资源库/项目案例库”,围绕《数字雕刻技术》开发11个真实案例(含基础建模、高阶优化),应用于2020级、2022级教学,适配企业岗位需求。

3.创新AI教学融合,紧跟前沿

教研室全面推进AI技术与课程教学深度融合,8名教师结合所授课程开发AI教学实践案例,覆盖多门核心与选修课程。王娟在2024-2025学年面向动画专业23级1-2班(47名学生)的《人工智能与艺术》课程中,引入豆包、DeepSeek、即梦等AI工具开展项目式教学,学生独立完成从创意到配音的全流程AI短视频创作;张晓莉在《动画场景》色彩设计环节,用Stable Diffusion软件生成多元色彩方案,形成 “人工创意+ AI辅助” 流程;朱华在2023级《中国画》课程中,借AI生成草图辅助主题创作;张弛在《影视后期制作》中以AI辅助剪辑、特效生成与色彩校正;肖煜在《设计色彩》用AI完成草图创意;吴庸在《剧本与分镜》课程中,通过DeepSeek生成文字分镜,再用豆包、即梦转化为图片优化设计;田斯雨在《绘本》课程中,以即梦生成场景模型,用ChatGPT、豆包编写故事大纲(如《动物王国的运动会- 9的乘法口诀大冒险》);冯彬在《实验短片创作》中,靠DeepSeek辅助剧本与分镜构思,用即梦、可灵实现视觉化转化,构建 “人脑创意+ AI补全” 范式。此外,2025年6月与武汉希嘉万维科技有限公司联合开设 “AI动画-分镜工作流” 校企合作课程,由企业分镜师张扬授课,涵盖ComfyUI/webUI部署、liblibAI平台应用、提示词工程及商业项目全流程,结合ControlNet工具开展分镜实训,填补了AI分镜技能培养的空白。

4.完善质量保障,动态调整课程

建立了“行业调研-课程修订-效果评估” 闭环机制,每两年联合企业专家开展行业需求调研,并根据反馈及时调整课程内容。例如,2023年新增 “生成式AI辅助动画创作” 教学单元,2024年更新 “影视后期制作” 课程中的短视频剪辑、虚拟制片等模块。通过学生评教、企业反馈、毕业生跟踪等方式评估课程效果,近三年课程满意度均保持在90%以上。

三、深化校企合作,打造“校地企协同” 育人平台.

教研室立足应用型人才培养定位,以“资源共享、优势互补” 为原则,构建起多层次校企合作体系,实现了 “教学-实习-就业” 的无缝衔接,尤其在AI领域合作成效显著。

1.共建实践基地,拓展实习渠道

与武汉尔秋科技、原力锐游、两点十分动漫、武汉希嘉万维科技等10余家行业企业建立了长期合作关系,建成校外实习基地。

教育部产学合作协同育人项目(实践基地建设)

2.引入企业资源,创新协同教学

推行“企业导师进课堂” 模式,邀请企业高管、技术骨干任兼职教师,近三年每学期都开展行业相关专题讲座,如“数字艺术在游戏美术领域的应用”“AIGC技术应用” 等。其中,2025年6月18日联合武汉希嘉万维科技,由企业AIGC产教融合负责人高玲敏主讲AIGC专题讲座,艺术学院全体教师及学生代表参与,解析AIGC重构产业流程案例,分享其在影视分镜等场景的应用及人才培养体系。同时,与企业共建《3D角色建模实战》《AI动画-分镜工作流》等线上和线下拓展课程,供学生学习行业新技术;除此以外,每学年都在邀请企业导师联合指导专业课程和毕业设计。

企业导师进课堂

《AI动画-分镜工作流》线下企业导师拓展课

四、服务学校发展,助力“文化育人+学科建设”

教研室主动对接学校“应用型、地方性、创新型” 办学定位,在校园文化建设与创新创业发展中积极作为,贡献专业力量。

教研室团队支撑学校双创工作,培育若干创新成果。如指导学生参与“长河-金秋杯”“互联网+” 等赛事,2024年团队项目《青蓝匠心吾生有缘 —— 蓝染沉淀时光之美》获校本特色赛道银奖。该项目依托 “青蓝匠心蓝染工作室”,探索非遗传承与文创开发路径,已在校内开展20余场体验课程,服务师生500余人次。

创新创业教育成果

五、引领校园文明,以专业实践厚植文化精神

教研室以“美育育人、文化传承” 为己任,通过专业实践活动丰富校园文化生活,弘扬中华优秀传统文化与时代精神。

1.开展非遗传承,弘扬文化

依托蓝染工作室,培训学生300余人次,进社区服务100余人,活动获省级媒体报道,成为校园文化亮点。

2.参与校园建设,打造校园IP

团队教师积极参与学校建设,投入到各类校园相关设计中,为学校建设贡献力量;“生苑IP”“学院宣传”“校园文化动漫周边创新设计”等课程项目,围绕学院特色,开展设计衍生产品、动漫角色玩偶等,丰富校园文化载体,增强师生归属感与认同感。

团队教师积极参与学校建设

六、总结与展望

近年来,动画设计教研室在团队建设、教学研究、课程改革、校企合作等方面取得了显著成效,就业率连续三年保持90%左右,毕业生进入企业工作,得到行业高度认可。未来,教研室将继续以“打造全国民办高校动画教育标杆” 为目标,进一步优化 “两库” 资源、深化AI教学融合、拓展校企合作领域,持续提升人才培养质量,为学校发展、区域数字创意产业升级及文化传承创新贡献更多力量。