编者按:开展考试改革是落实《深化新时代教育评价改革总体方案》的重要内容,学校自2016年开始,积极探索“N+1”学生学业考核模式,强化过程评价和增值性评价,取得显著成效。2021年,教务处组织了考试改革优秀教师评选活动,征集了一批课程考试改革优秀典型案例,通过学习与交流活动,鼓励教师不断总结、改进、创新考核方式、方法,提高学生学习主动性,促进学生全面发展,实现教、学相长的良性循环。

《食品发酵工艺学》课程考试改革工作总结

生命科学与技术学院 黄芳一

一、课程考核改革的理念与实施方案

(一)改革理念

为适应我校食品类专业高素质应用型人才培养的需要,食品发酵工艺学课程基于产出导向教育(OBE)理念,以“食品发酵工程师”为培养目标,围绕两性一度“一流课程”的建设要求,有机整合教学内容,综合运用信息化时代的教学技术和国家级一流线上课程资源,并融合案例讨论等教学方法,逐步实现以教师为中心向“学生主体、教师主导”的转变,建立了覆盖学习全过程的多元化考核评价体系。

根据创新型人才培养方案的要求,本课程从更新观念、加强学习过程考核、改革考试内容、重视试卷分析、建立科学的评价体系、完善考试管理制度、建立平时成绩考核反馈机制、建立考试改革激励机制、严格考风等方面进行了全方位的改革。这些改革可以调动学生学习的积极性,培养学生科学的思维能力,促进创新型人才的培养。

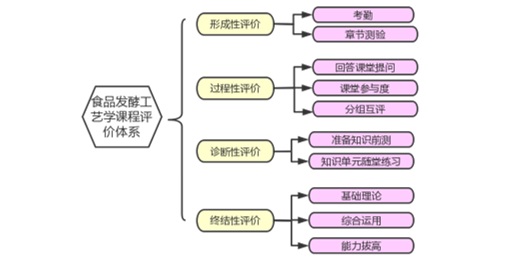

(二)评价体系的重构与实施

食品发酵工艺学课程借助线上线下互补优势,构建了形成性评价、过程性评价、诊断性评价、终结性评价相结合的多元化、多维度的考核评价体系。形成性评价贯穿教学全程,重点关注学生的学习过程,并及时给予反馈。过程性评价包括教师评价、学生互评和自我评价,通过制定量化标准,有效防止了平时成绩的主观性和人情分,提高了学习效果和综合能力。诊断性评价兼顾学生个体差异,及时反馈并引导学生明晰概念,掌握学习方法,自我提高。终结性评价由选择题、判断题、简答题和论述题等型题组成,加大综合性题目的占比,重点考察学生对知识的熟悉和掌握程度、解决实际问题的能力和综合素质。具体评价体系结构图见图1。

图1食品发酵工艺学课程评价体系构建

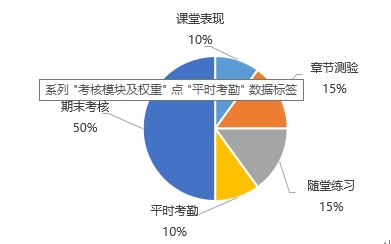

通过采用多元化、多维度的考核方式,引导学生注重平时学习,解决“课程一考定终身”的顽疾,进而养成良好的学习习惯,使学生能够适应信息化和人工智能化时代,通过自主学习和终身学习紧跟学科前沿,不断完善自我。根据以上评价体系,设计各模块的评价指标及考核细则,见图2。

图2考核评价模块及权重值

模块①:平时考勤(10%),不少于15次考勤统计,每次折合为总评0.6667分,按时出勤按100%,迟到按80%计,早退按70%计,病假按40%计,事假按30%计,旷课按0%计分。

模块②:随堂练习(15%),每次课中或结束前3~5分钟进行新知识的随堂练习,以掌握学习情况,并加以补充和巩固。本考核模块按每次随堂练习的实际得分汇总,计算(总得分/练习总分)×15%,折合为总评分。

模块③:章节测验(15%),每章学习完后进行随机抽题的章节测验,检验每章知识的掌握情况和运用能力。本考核模块按10章的测验的实际得分汇总,计算(总得分/10)×15%,折合为总评分。

模块④:课堂表现(10%),充分利用学习通平台,将一些课外阅读、学习视频、话题讨论设置为任务点,学生完成任务点的学习后可获得一定的综合得分,结合课堂活动的课程积分,按实际人数的10%设1~10档,根据排名分段赋分。

模块⑤:期末考核(50%),闭卷,根据教学大纲及考试要求,设置单选、多选、判断、简答、论述等题型,按基础(40%)、综合(40%)、提高(20%)三类型制卷。

二、课程考核实施效果及考核目标达成情况

从考核各模块来看,过程考核项目全面、权重分配合理、指标细化明确。

(一)全程各模块考核数据统计与实施效果分析

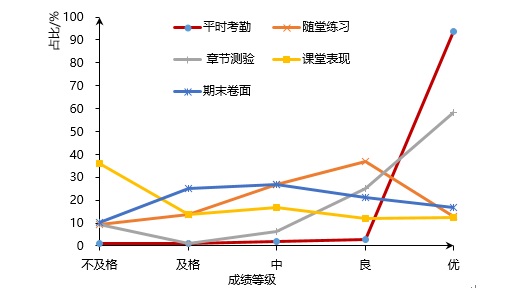

对2018级食品科学与工程专业、2018级食品质量与安全专业以及2018级烹饪营养与教育专业各1个班及2020级食品科学与工程专升本2个班共108名学生的食品发酵工艺学课程各考核模块成绩统计见图3。

图3食品发酵工艺学各考核模块成绩统计

从平时考勤数据来看,学生平时到课积极,优秀率达到93.52%,良及以下等级占比不超过7%,说明学生纪律性强,学习积极性较高。

从随堂练习数据来看,随堂练习完成情况基本呈正态分布,优秀率12.96%,良为37.04%,中等为26.85%,及格为13.89%,不及格为9.26%,以上数据说明少部分学生对考核改革还不够适应,对随堂练习重视程度不够。

从章节测验数据来看,优秀率58.33%,良为25.00%,中等为6.48%,及格为0.93%,不及格为9.26%,说明学生对章节测验的重视程度略高于随堂练习,学生通过练习巩固后,基本能较好掌握所学知识。

从课堂表现数据来看,优秀率21.30%,良为12.04%,中等为16.67%,及格为13.89%,不及格率为36.11%,这一模块计分较为繁杂,涉及课程研讨、学习通线上视频学习、课外文献阅读等内容,超过1/3的学生不熟悉模块考核指标,顾此失彼,影响此部分得分。但此模块考核意义重大,是考察学生对知识的熟悉和掌握程度、解决实际问题的能力和综合素质的重要模块,这也是今后需要重点设计的部分。

从卷面答题情况来看,优秀率16.67%,良21.30%,中等26.85%,及格25.00%,不及格率10.19%,期末考核成绩基本呈正态分布,说明考试难度适中,考点及成绩能够反映学生掌握本课程知识和技能的实际情况。

(二)课程总成绩分析

该门课程最终的总成绩分布见图4。由图4可知,课程总成绩优秀率为12.96%,良37.04%,中等26.85%,及格21.30%,不及格率1.85%,总成绩基本呈正态分布。与以往未实施考核改革情况相比较,良(80~90分)区间比例增幅较大;与卷面成绩相比,总成绩不及格人数显著降低,主要原因并非平时考核“放水”,而是过程性评价等中间评价环节起了作用。另外,从过程考核成绩分布与总评成绩对比,规律基本相同,说明平时过程考核能较好反映学生对本课程学习的状态评价。

图4食品发酵工艺学课程总成绩分析

三、关于课程考核实施的反思与总结

本学期的课程改革主要工作集中在课堂教学设计与课堂评价上,还有不尽完善之处。建立学生参与的多元化的评价主体机制,改变任课教师“一言堂”状态,让学生参与,学生变成评价的主体,可促使师生的“教学相长”,可以提高学生学习积极性与主动性。以后的教学中,我将进一步积极探索更加趋于完善、科学、合理的教学与课程考核评价体系。

《高等数学IIC》考试改革工作总结

计算机与信息工程学院 胡芳

一、课程介绍

《高等数学》是我校理、工、农、医、管各专业开设的一门专业基础课,连续开设两个学期,第二学期开设部分为《高等数学IIC》。该课程以微积分、常微分方程及无穷级数等知识为基本教学内容,旨在培养学生认识客观事物的数量变化规律,提高学生的抽象思维能力、逻辑思维能力、计算能力和应用数学基本理论和方法解决复杂问题的能力。

二、课程考核基本理念

本改革以省级一流线上线下混合式课程《高等数学》建设为依托,直击“数学类课程挂科率高”、“学生课程学习畏难情绪多”及“学生课程学习满意度低”等痛点问题,构建以学生的学为中心、以学生能力培养为中心和以学生的发展为中心的三中心教学理念,突出智慧课堂教学设计,实现课程考核全过程、全方位、全成员的“三全考核”模式。

三、课程考核基本方法

课程考核总评=学习通过程考核*50%+期末闭卷考试考核*50%。通过“线上+线下”、“课堂+课外”、“讲授+研讨”混合式教学,实现多元化课程考核模式,完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度,科学确定课堂活动、作业测评、阶段性章节测试、课堂内外研讨等过程考核比重,实现三全考核。

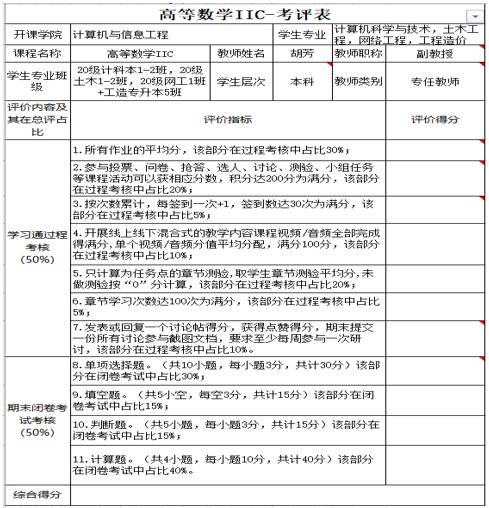

四、课程考核方案

学习通过程考核通过云平台“统计”功能设置各环节分数权重,实现对学生学习全过程综合性评价,具体设置如下图1所示。

图1《高等数学IIC》考评表

五、课程考核实施效果

(一)该改革激发了学生的学习热情

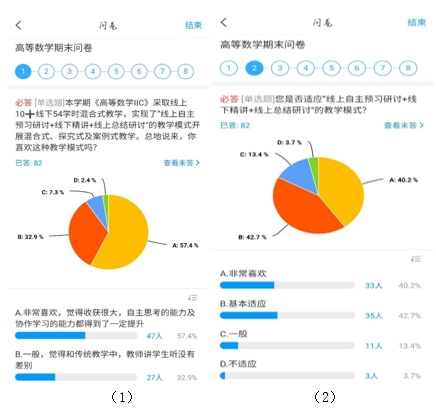

以2020级网工本1+工造专升本5班课堂为例,期末课程问卷中,学生对课程学习收获的反馈如下图2—3,超过50%学生非常喜欢混合式教学,表示课程学习收获很大;超过80%学生基本适应混合式教学模式,其中40%非常适应。详见图2。

图2学生问卷反馈

(二)该改革构建了多向交流渠道

讨论区构建了一个相对开放的师生、生生多向交流渠道。教师每周设置线上研讨主题,学生通过对研讨主题贴及疑问贴的回复,深入沟通自己在该内容学习过程中的收获及困惑,极大地提升了自主学习及协助学习能力,学生讨论活动参与情况如图3。

图3学生讨论区讨论情况

(三)该改革鼓励了学生自主学习

本改革根据五章教学内容设置五次章节测试,通过学生自主学习,自主检测,实现“自学+课堂研讨+线上研讨+自测+反思+线上总结研讨”的闭环。学生视频学习参与情况如图4。以常微分方程章节测试为例,学生章节测试参与情况如图5,学生章节测试部分试题成绩分析情况,如图6。

(四)该改革构建了师生动态互评体系

该改革在评价学生的学习过程的同时,也实现了对教师课程教学全过程评价,课堂评价数据随教学进程动态变化,使课程评价数据更完善、更清晰、更具体,也更真实,实现了学生评价、督导评价、学院评价、教研室评价的“四方评价”体系,为教学改进工作提供了必要的数据支撑,为促进教师业务水平提高提供了必要保障,为“金课”的打造提供了信心动力。

本考试改革方案通过构建三全考核模式,优化了考核内容,特别是细化了过程性考核指标,极大地激发了学生的学习积极性,有效实现了以下目标:①从考核上引导学生从“学数学”到“思考数学”;②引导学生注重重难点知识学习的同时,关注学习能力的提升;③引导学生开展自主学习、合作学习及竞争式学习;④引导学生分析、思考、归纳数学的经典问题,鼓励学生质疑,逐步提升学生的创新能力等更高阶的能力。

六、课程改革今后的努力方向

该改革突出学生作为教学的中心地位,激发学生学习热情,调动学生参与度,突出对学生全过程考核,打破“一考定乾坤”的思维定势,在一定程度上取得了突破,因此,创新考核的多样化载体将是今后改革需继续坚持的方向。当然,如何精准化过程性考核的量化指标,如何精准化师生动态双向评价体系,如何精准化评价师生教与学的增值幅度等都将是今后继续探索的课题。